Le nom de la localité est attesté sous la forme Saint Conguar en 1387, Sancto Congaro en 1453

Origine du nom : Cette ancienne trève de Pleucadeuc porte le nom du patron de la chapelle tréviale, devenue église paroissiale, saint Congar (ou saint Kongar), moine du Pays de Galles au VIe siècle.

Saint-Congâ en gallo.

Préhistoire et Antiquité

Le territoire de l’actuelle commune garde quelques traces de son lointain passé. Une allée couverte à Bignac (elle fut en partie démolie en 1905 par des personnes y cherchant un trésor.) et plusieurs menhirs, dont le menhir du Begué (situé dans le Bois de la Touche et haut de 5 m), mentionnés au XIXe siècle, attestent une occupation au Néolithique tandis que la présence romaine a laissé peu de vestiges.

Une stèle gauloise se trouve près de l’église.

Moyen Âge

Au IXe siècle, cette terre de landes et d’eau est le théâtre d’événements qui contribuent à l’histoire religieuse et politique de la région : au lieu-dit Coët Leu de Bas, Nominoë aurait en 848 réuni un synode ; le lieu-dit Roga est déjà cité en 820 dans le cartulaire de Redon, qui place Saint-Congard « in pago Venediœ » (dans le “pays de Vannes”).

On y apprend que Jarnhitin, machtiern de Pleucadeuc, fait don d’un terrain à un ermite qui a charge et permission de couper, arracher, défricher tout autour. Dépendant de l’abbaye bénédictine de Redon, à partir de 834, le prieuré de Roga se heurte à une nature rude et inhospitalière, et périclite. C’est au XIIe siècle que Saint-Congard devient paroisse, alors détachée de sa voisine Pleucadeuc.

Selon Jean-Baptiste Ogée la maison noble de Brignac appartenait, en 1480, au Sieur Decastelan et celle de Billic, à X.

Temps modernes

Le prieuré de Roga est abandonné au XVIIe siècle par les moines de Redon. Mais, soucieux d’une présence religieuse sur ces terres, le comte de Rieux-Rochefort, suzerain des lieux, en fait don en 1672 à l’ordre des Camaldules, fondé au XIe siècle par saint Romuald, en Italie, qui y installent une abbaye. Après maintes batailles juridiques, l’établissement devient, en 1786, propriété de l’hôpital de Malestroit pour être finalement vendu comme bien national lors de la Révolution française. Quand celle-ci éclata, il ne restait que trois ou quatre religieux dans l’abbaye.

Il reste encore quelques murs épars témoignant des traces de cette implantation religieuse, élément important de l’histoire locale. Autre témoignage, deux grands tableaux du peintre vannetais Jean-Vincent Lhermitais (1700 – 1758) aujourd’hui conservés dans l’église du Roc-Saint-André.

Révolution française

En 1790, Saint-Congard est érigé en commune et passe en 1801 dans le canton de Rochefort-en-Terre.

Le XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d’Ogée, décrivent ainsi Saint-Congard en 1853 :

« Saint-Congard : commune formée de l’ancienne paroisse de ce nom ; aujourd’hui succursale. (…) On voit en Saint-Congard, près du hameau de Bignac, une roche aux fées formée de cinq tables, longue de 14 mètres et large de 2 m. (…) Géologie : schiste argileux ; grès dans le nord-ouest. On parle le français [en fait le gallo]. »

Ces mêmes auteurs écrivent qu’on se rend aux ruines de l’ancienne abbaye en suivant les bords de l’Oust, à partir de l’écluse de Foveno ; en 1853 l’église est détruite et les huit ou neuf cellules de moines encore debout ressemblent à des chaumières. L’abbaye était située à mi-côte d’une colline qui baignait son pied dans l’Oust, avant que la canalisation eût modifié le cours de cette rivière.

Le XXe siècle

La Belle Époque

Fin avril 1906 un agent du fisc parvint à faire sans incidents l’inventaire des biens d’église à Saint-Congard en le faisant incognito.

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Congard porte les noms de 51 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux Jean Dolo est tué à l’ennmi en Belgique dès le 22 août 1914 ; Julien Magré, canonnier conducteur au 1er régiment d’artillerie de marine, meurt le 23 février 1917 dans le naufrage du Mont-Viso ; tous les autres sont morts sur le sol français dont les deux frères Joseph (décédé en 1914) et Jean (décédé en 1918) Madouas, tous deux décorés de la Médaille militaire et de la Croix de guerre, de même que Victor Ayoul, tué à Verdun le 20 août 1917.

L’Entre-deux-guerres

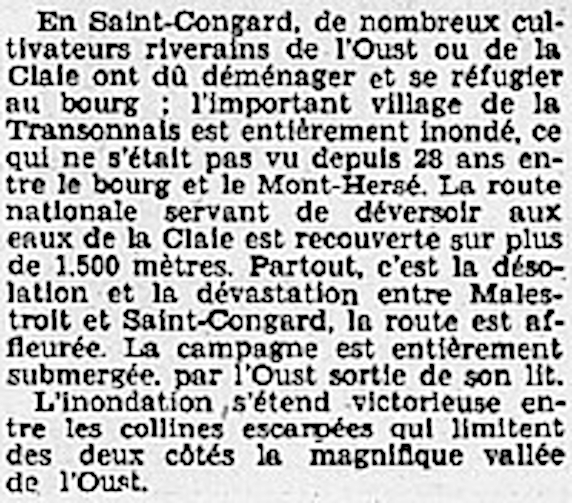

En janvier 1936 des inondations importantes de l’Oust et de la Claie dévastèrent Saint-Congard.

En juillet 1936 le moulin à eau de Bégasson est détruit par un incendie (déjà celui de Bellée l’avait été en 1908.

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Congard porte les noms de 7 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles André Brohan, Jean Lemoine et Jean Quelard sont des soldats morts au printemps 1940 lors de la Bataille de France (même si Jean Quelard est mort en Belgique) ; Raymond Guiho a été fusillé par les Allemands le 11 mars 1944, une stèle commémorative honore sa mémoire ; Victor Bousso, prêtre résistant, a été fusillé par les Allemands dans la cour de la prison de Caen le 6 juin 1944.

L’après Seconde Guerre mondiale

Le XXIe Siècle

Le parc éolien

Un parc éolien, constitué de 4 éoliennes, d’une hauteur totale de 146 m chacune, a été autorisé par un permis de construire délivré le 27 juin 2011 pour une puissance totale de 8 MW ; elles ont été construites en 2017-2018 par la société BayWa r.e. et équipées du système ” ProBat ” pour la protection des chauves-souris ; le nouveau suivi environnemental est assuré par une association de protection des chiroptères : Amikiro.

Le legs de Simone Ferry-Guiho

En avril 2014, Simone Ferry, née Guiho (dont le père était natif de ce village), décédée sans enfant, lègue la somme de 800 000 € à la commune, avec comme condition que cette somme devait servir « à un investissement durable, social, scolaire ou économique », ce qui a permis la construction d’une boulangerie-pâtisserie-épicerie, qui a ouvert fin 2016

Source wikipédia

Sculpture de St Congar de Congresbury au Museum de Somerset

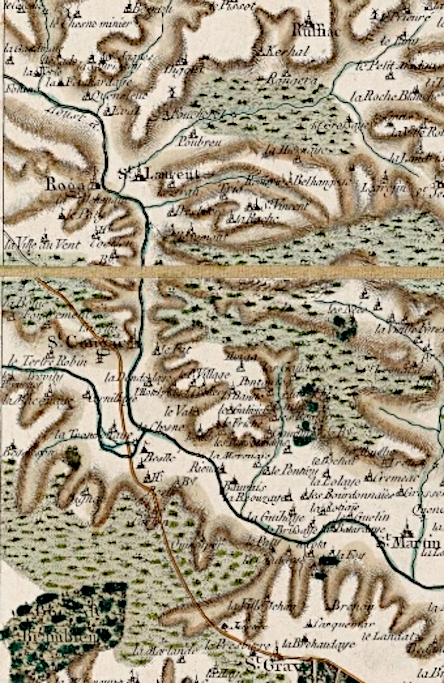

Carte de Cassini de la paroisse de Saint-Congard (1785).

Saint-Congard 1920

Article du journal L’Ouest-Éclair décrivant les inondations de janvier 1936 à Saint-Congard.

Boulangerie de Saint-Congard édifiée grâce au lègue de Mme Simone Ferry-Guiho